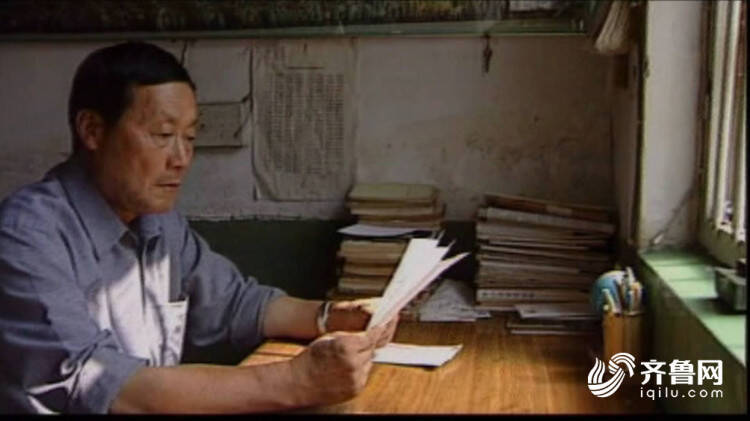

一件8块钱的蓝衬衫穿10年,两边领口都磨破了,也舍不得换;一双断底的老布鞋,修补了4次,还要继续穿;一块50多年前的中山牌手表,走不准了就上上弦,还能用……

“他对自己很苛刻,学生、子女给他买的衣服他舍不得穿,都送给了孤寡老人。”张文强苦笑着,眼神中透着一丝黯淡。张文强说,李老师无论做什么,他都无条件支持,但想到老人家的生活依旧如此清贫,还是多少有点心酸。

张文强口中的李老师叫李振华,今年85岁。68年前,这位风华正茂的南京青年怀着对沂蒙精神的敬仰,毅然来到山东沂源支教。多年来,他个人累计捐款145万元用于慈善事业、资助2300多名贫困学生继续学业,送走了成千上万的沂源学子走出大山、用知识改变命运……

直到现在,这位耄耋之年的老人还在为教育和慈善事业奔波着,虽然享受国务院津贴,也有退休工资,但李振华每月只留给自己500块作为生活费,其余的全捐出去。

在李振华身边工作了21年的张文强说,老人经常告诉他,自己虽然生活清贫,但内心富有。

“沂蒙精神把我感召来,也把我留下来”

85岁的李振华头发花白、身板挺直、精神矍铄,临近教师节的这段时间,他十分忙碌:参加基金会捐助仪式、出席教育座谈会、准备教师节表彰大会讲话……

“大家好,非常荣幸在这里向各位老师汇报我的教学心得。”在沂源县庆祝第37个教师节大会上,李振华向台下的老师们分享着自己68年来的心路历程。

1953年,正读大学的李振华朝气蓬勃,怀揣着理想和抱负。大学课堂上,沂蒙红嫂、沂蒙六姐妹的革命故事在他心中烙下了深深的印记。那时,李振华就常常问自己:“老一辈为革命做出了这么大的贡献,自己又能为国家做什么呢?”

“到革命最艰苦的地方去,到祖国最伟大的地方去!”为响应国家号召,李振华走出南京师范大学的大门,毅然决然地离开故土,踏上了遥远而漫长的 “支教路”。

李振华从小在城里长大,年纪又小,刚开始分配的时候,主管部门怕他不适应太艰苦的环境,就将他分到了潍坊。谁知,这位17岁的青年坚持要到贫穷、偏远的沂蒙老区支教。他指着地图,“相中”了坐落在沂源深山的一所小学。

在当时,南京和沂源,就像是“理想”和“现实”。然而这种落差,李振华到了沂源之后,才体会到。

“语言不通,上的第一节课就失败了。”孩子听不懂李振华的南京话,在课堂上跑着叫他“洋人老师”。好心的大娘给他送来热乎的饭,他嚼也嚼不动,咽也咽不下。那是用树叶和糠做成的地瓜面煎饼,黑乎乎的,如果不是亲眼见到,这个大城市来的小伙子根本不敢相信这就是“饭”。

学校在半山腰,条件十分简陋。正月的晚上,寒风凛咧,李振华衣衫单薄,冻得睡不着觉。半夜,还有狼趴在窗子上嗷嗷叫,他彻夜失眠,想念着家乡和母亲,眼泪在眼眶里打转,心里打着“退堂鼓”。

“我得赶快走,这地方一天也待不下去了。”

没想到,第二天一早,一位大娘送来了连夜做好的棉衣棉裤,李振华语塞了。“很惊讶也很感动,好像见到了自己的老母亲一样,当时我就流泪了。”李振华拿着厚厚的棉衣,想到沂源人民的淳朴热情,心里很是惭愧,“沂蒙老区人民的恩情,我报答不完。不管多难,都要留下来!”

沂蒙精神把李振华感召来,也把他留了下来,这一留,就是68年。而那位大娘送的棉衣,也一直被保留到现在,成了李振华坚守初心的精神寄托。

洒向学生全是爱 唯独亏欠儿子

“我是个知识青年,是来送知识的,我要当好一个人民满意的老师。” 李振华深知,这里的人们生活贫困,很大程度上是因为缺少文化。“我就想用知识来改变他们的命运,用知识使他们摆脱贫困。

改善办学条件、两年制造28件教具、打地铺和学生同住、买推子给学生剃头……李振华做的还不止这些,从工作第一个月起,他就开始资助贫困学生。那时的工资是21块钱,10块寄给父母,6块留着做生活费,剩下5块资助学生,占工资的四分之一。就这样,不论工资涨多少,他都永远留出四分之一来资助,如此坚持了40多年。

洒向学生的全是爱,李振华的学生们也用优异的成绩来回报他。平均成绩28.6分的108名学生,78人升入重点高中,26人顺利上榜,这些成绩曾引起全县轰动。

李振华教了近一万名学生,几千大学生从他身边走过,唯独自己的孩子没上过大学。

那年,李振华担任高三班主任,教四个班的政治课。离高考还有不到一个月的时间,母亲突然从南京发来一封电报:“父病重,速归。”寥寥几个字,看得李振华心如刀绞。一边是未能尽孝的父亲,一边是四个班的农村学生,他该何去何从?

学校后面有个后山,李振华焦灼地在山上来回踱步,学生们给他递来一张保证书,让他放心回家,可李振华却始终放心不下。

最终,他做出了一个连自己都难以置信的决定:让同在高三备考的儿子替他回去尽孝。

“我说你考不上大学还可以就业,但农民的孩子只能回去种地。”李振华忍痛给儿子做思想工作,儿子虽然委屈,但也无话可说。

那个时候,高考只能考一次。儿子走后不久,父亲就离世了,李振华冲着家乡的方向,嚎啕大哭。

父亲病故和儿子落榜,成了李振华这辈子永远的痛,每次回想起来,眼泪就止不住地流。虽然儿子早已理解了他,但这份亏欠始终藏在李振华的心底,这辈子都无法释怀。

长大后我就成了你

受李振华的影响,他的很多学生都选择考取师范院校,成为了人民教师。资助学生、为基金会捐款,李振华的学生们也在传承“振华精神”,成为慈善事业的主力军。

在刚刚结束的振华基金捐款仪式上,基金会共筹得160多万元资金,用于资助学生、帮助孤寡老人和贫困儿童。为了这些事,退休了24年的李振华依旧步履不停。

“看望孤寡老人,到各个村镇走访孤贫儿童、留守儿童。每天都忙忙碌碌,他停不下来。”这些年,张文强一直陪伴在李振华左右,从助理到半个儿子,在张文强心中,李振华就是“父亲”一般的存在。

“在我要辍学的时候,他资助我,为我找工作,让我有了家庭,父亲改变了我的命运。”谈起和李振华的感情,一向不善言谈的张文强哽咽了,他给儿子取名叫张恩铭,也是为了提醒儿子时刻铭记李振华的恩情。

敬业爱岗、乐于奉献的“振华精神”,也将生生不息,影响着一代又一代教育人。

“我在上学的时候,李振华校长就是我们实验中学的校长,他把生命献给了教育。我也会像李校长那样,将充满爱的教育献给每个孩子。” 教师节大会上,听完李振华的报告,沂源县沂河源校长李萍对自己的事业更加坚定。

85岁的李振华见证了沂源翻天覆地的变化,更加坚定了他跟党走的信心。接下来的时间里,他还不想“退休”:“只要活着,我会一直干下去,沂蒙老区人民的恩情我永远报答不完。我会继续关爱老人和青少年,让红色基因教育发扬光大,以实际行动报答党的培养。”

|文章来源:齐鲁网·闪电新闻

确认下载该视频至浏览器默认位置?