简介

在沂蒙这片红色的土地上,也诞生了无数可歌可泣的革命英雄儿女,为后人树立了一座不朽的历史丰碑:如沂蒙六姐妹、沂蒙母亲、沂蒙红嫂,他们这种大无畏的革命精神后来被高度概括为沂蒙精神,从而诞生了“吃苦耐劳、勇往直前、永不服输、敢于胜利、爱党爱军、开拓奋进、艰苦创业、无私奉献”的沂蒙精神,这种战天斗地的伟大沂蒙精神与井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神一样,都是中华民族宝贵的精神财富。

2021年9月29日,沂蒙精神被中央宣传部梳理为中国共产党人精神谱系第一批伟大精神。

2022年3月,经党中央批准,沂蒙精神基本内涵正式表述为“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”。

01.坚定的理想信念

沂蒙地区是全国出现党的活动比较早的地区之一,1927年4月成立了临沂地区第一个党组织——中国共产党沂水支部,当时党组织的力量还不强大,无时无刻不在遭受反革命势力的剿杀。

就是在那样的情况下,共产党人依然义无反顾干革命,即使付出生命也在所不惜。党员刘晓浦、刘一梦是叔侄二人,他们所在的家族是鲁南一带闻名的大户,1929年因叛徒出卖,二人被捕入狱。敌人对他们软硬兼施,从封官许愿到施以酷刑,他们始终坚贞不屈、守口如瓶。1931年4月,二人在济南就义,刘晓浦28岁、刘一梦26岁。

坚定的理想信念是沂蒙精神的灵魂,是共产党人的立身之本、动力之源,并在薪火相传中融入中华民族的精神血脉。正是千千万万个怀抱崇高理想信念的共产党人,成为中华民族抵抗侵略、救亡图存的中流砥柱,他们用鲜血和生命铸就了一座彪炳千秋的精神丰碑。

02.敢于斗争的精神

“云山苍苍,沭水泱泱,烈士之风,山高水长。”

刻在临沂市莒南县板泉镇渊子崖村渊子崖抗日纪念塔上的这16个大字,是80年前渊子崖保卫战最真实的记录,更是这个村庄一代代人难以抹去的记忆。

1941年12月17日,盘踞在沭河西岸小梁家据点的日伪军150余人,包围了渊子崖村,向村民讨要猪肉、白面,村民在年仅19岁的村长林凡义带领下,用土枪、土炮、大刀和铁叉,与日伪军展开了整整一天的殊死搏斗,以牺牲147人的代价,歼敌121人。

正是有了这样的斗争精神,才打跑了侵略者、反动派,才迎来了解放。回顾沂蒙党史,无论是大革命时期、土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期,还是社会主义建设、改革开放时期,无论面对何种艰难险阻,沂蒙人民从来没有低过头,都是“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”。

03.水乳交融的情怀

“最后一碗米,送去做军粮;最后一块布,送去做军装;最后一个娃,送去上战场。”这是沂蒙山区人民在艰难困苦的条件下,倾尽全力支援革命的真实写照。

1941年冬,日本侵略者对沂蒙根据地发动大规模“扫荡”,一名八路军小战士突围负伤,身后被日本鬼子追击。沂蒙红嫂明德英看到后,立即把他隐藏好,等日本鬼子走远了,她发现小战士流血过多晕了过去,嘴角干裂不时轻微颤抖,像是要水喝,但周围没有水,便毫不犹豫地解开衣襟,将乳汁挤进小战士的嘴里。经过明德英的精心照料,小战士终于康复、重返部队。

深情话语的背后正是沂蒙人民对党、对革命事业的无私奉献,更是军民水乳交融、生死与共铸就的伟大情怀。这种情怀在新时代更加彰显。

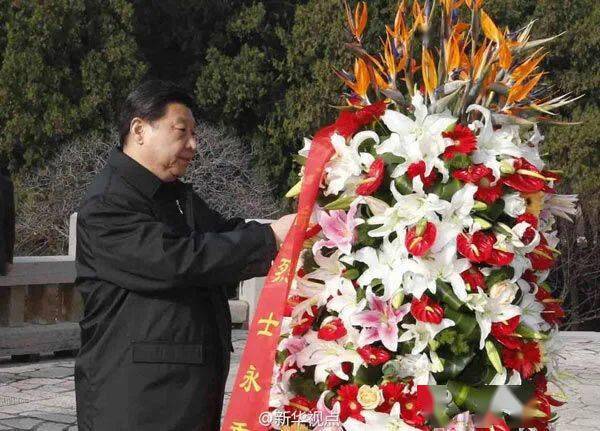

精神的传承

2013年11月25日习近平总书记来到华东革命烈士陵园

2013年11月25日,习近平总书记来到华东革命烈士陵园,向革命烈士纪念塔敬献花篮,参观沂蒙精神展,听取沂蒙地区革命战争历史介绍,并会见了当地先进模范和当年支前模范后代代表。他深情地说,我一来到这里就想起了革命战争年代可歌可泣的峥嵘岁月。在沂蒙这片红色土地上,诞生了无数可歌可泣的英雄儿女,沂蒙六姐妹、沂蒙母亲、沂蒙红嫂的事迹十分感人。沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大。

“沂蒙精神充分体现了中国共产党全心全意为人民服务的宗旨和为人民求解放、谋幸福的价值追求。”临沂大学马克思主义学院教授孙海英说。

如今,不畏艰险、敢于斗争的鲜明品格,依然激励着中国共产党团结带领人民逢山开路、遇水架桥,勇于克服一切困难,朝着实现中华民族伟大复兴中国梦的目标迈进。千万沂蒙革命老区人民正奔走在新时代追梦、圆梦的路上。

沂蒙精神跨越时空、历久弥新,是我们党、国家和民族的宝贵精神财富。进入新时代,我们要继续学习、传承、践行沂蒙精神,共同汇聚全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的强大力量。

|文章来源:共产党员网、求是网