厉家寨:优良家风代代传

临沂临港区,这座以厉家寨为“圆点”、辐射25公里的现代化新城,到处散发着繁荣的气息。依托临沂临港区的繁荣崛起,厉家寨完成了由小村寨到现代新城的美丽蜕变,这里有山有水有产业,村庄变城市、村民变市民的美丽瞬间又一次描绘出这块红色土地“敢为人先”的精彩内涵。

时光回溯到六十年前,上世纪五六十年代的厉家寨有“300多户人家,6500亩薄地”,这些地被山岭沟壑分割得支离破碎,“瓢一块,碗一块”,土地75%是麻岩山岭,25%是褐土地,水土流失十分严重,既怕旱又怕涝,十年九不收,村里人缺衣少食,常年过着饥寒交迫的生活。为了解决温饱问题,1951年至1973年,厉家寨人民在党组织的领导下,整山治水,改造自然,艰苦奋斗,敢为人先,通过叠地、深翻地、建“二合一”梯田、“三合一”梯田、“三化”园田,兴修水利工程等办法,努力实现粮食丰收再丰收。1955年,粮食亩产由原来的七、八十公斤增加到二百七十多公斤,提前十年实现了全国农业发展纲要目标,创造了令人瞩目的辉煌业绩。1957年10月,毛泽东同志对厉家寨批示:“愚公移山,改造中国,厉家寨是一个好例。”从此,厉家寨成为全国农业战线上的一面红旗。在厉家寨整山治水的艰苦道路上,第一任党支部书记厉月坤,凭借率先垂范的无私奉献精神,成为那个年代、乃至今日人人传颂的劳动楷模,说到家风传承,厉月坤的妹妹、73岁的厉玉荣老人感慨道“‘听党指挥、不怕困难、科学创造、敢为人先’不仅是厉家寨精神,更成为了我们全家几代人的精神引领。”

六十年前的那场战天斗地的大会战能取得如此辉煌的战绩,几任带头人功不可没。1944年入党的厉月坤是厉家寨第一任党支部书记,在1951年至1958年,他积极组织互助组,成立农业合作社,并组织群众整地,抓增产措施,在全乡推广了深翻地种花生的增产经验;组织3个自然村的社员在大山河九龙石截地下潜流,引水灌溉农田……他为厉家寨治山治水铺设了一个坚实的开端,“在整地改土的过程中,我大哥厉月坤把整个身心都放到了工作上,晴天戴着苇笠雨天披着蓑衣,河坝边、水库里、山岭上,到处都是他的身影。”谈到老大哥厉月坤,厉玉荣告诉记者,“‘听党指挥、跟党走,我是共产党员,我就得起到模范带头作用。’这是他对我们这些弟妹说的最多的话。”

厉月坤在工作上起到了模范表率作用,他的言行更是为他的家庭做了很好的垂范,“我大哥顾‘大家’不顾‘小家’的事例有很多,一忙起来就会吃睡在工地,即使工地离家只有几百米,三五天不回家也是常有的事;1953年,我们全家省吃俭用凑够了整修房子的木材,大哥却把这些木材全用到了引渠灌溉的工程上;1957年我父亲去世,大哥守灵累糊涂了,睡梦中跑到院子里拿起水桶喊抗旱……”说起大哥的无私事迹,厉玉荣老人如数家珍。通过耳濡目染,大哥的奉献精神深深的印在了她的心里,更成为她日后参加工作的精神引领,1962年,厉玉荣担任厉家寨的妇女主任,“听党指挥、艰苦创业、甘于奉献”成为了她的座右铭。

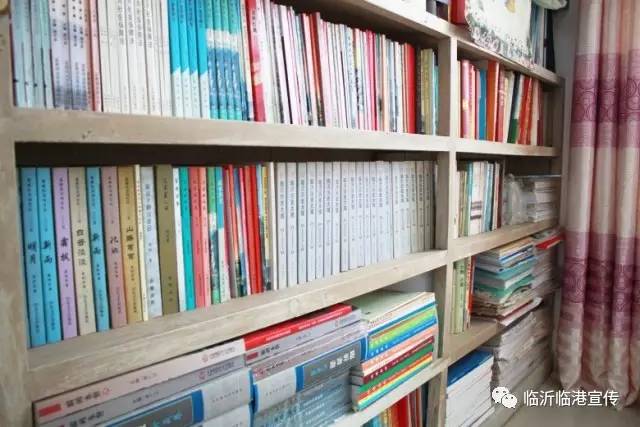

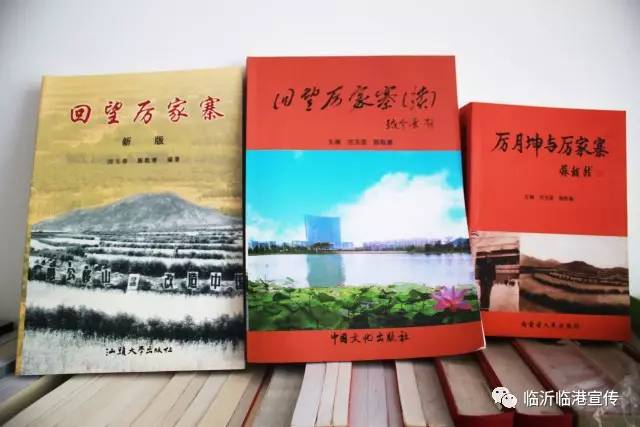

为了将老一辈的革命精神一代代传承下去,厉玉荣将厉家寨的光辉事迹编纂成书,《回望厉家寨》、《厉月坤与厉家寨》等书将那一代人的事迹与精神用文字记录下来、传承下去。为了更好的教育下一代,厉玉荣将家里的一间卧室改成储物间,墙上贴着记录整山治水的老照片,书架上摆着满满的文史资料,货架上陈列着当年生产生活用的老物件……一幅幅、一本本、一件件,厉玉荣用这些镌刻着年代感的物件来记录那一代人的伟大精神、传承家风,“把这些老物件摆在家里,让我的孩子耳濡目染,体会和感悟厉家寨精神,并一代代的继承下去。”

无论是战火纷飞的革命年代,还是艰苦创业的建设时期,直至今天波澜壮阔的改革大潮,这深蕴着“听党指挥、不怕困难、科学创造、敢为人先”的厉家寨精神被一代代临港人用书卷记录、用家风传承,并激励着一代又一代的临港人不畏前险、激扬奋进!

丨文章来源:临沂临港宣传

确认下载该视频至浏览器默认位置?